平成10年度研究報告 VOL.48

カキ殻の金属精錬材料への応用 |

|

|

| 宮本正規* 室谷貴之** 廣瀬幸雄** 山田恒二*** 吉野了**** |

|

|

石川県中島町及び穴水町は日本海側で最大のカキ養殖産地である。能登地域未利用資源活用事業では,大量に発生するカキ殻の再資源化の一つとして,石灰石の代替となる金属精錬材料への応用について検討した。金属精錬実験は生産炉で行い,以下の結論から石灰石からカキ殻に代替できることを技術的に確認した。

(1)カキ殻で金属精錬して得られた鋳鋼品は,P,S及びSiの規格に十分適合した。

(2)カキ殻で金属精錬して得られた鋳鋼品の引張強度は,十分規格を満たした。又,疲労強度は石灰石を利用した従来のものと同等の結果が得られた。

(3)電力原単位では統計的に有意差が認められないが,傾向としてカキ殻が石灰石より優れていた。

キーワード:カキ殻,石灰石,金属精錬,鋳鋼,機械的性質

Application of Oyster Shell to Metallic Refining Material

Masaki MIYAMOTO,Takayuki MUROTANI,Yukio HIROSE,Tsuneji YAMADA and Ryou

YOSHINO

Nakashima-cho and Anamizu-cho in Ishikawa Pref. are the maximum production

place of oyster farming on the side of Japan Sea . Unused resource application

in Noto area, the substitution of the lime stone to the metallic refining

material was investigated. The experiment of metallic refining was performed

at a production furnace . The following results were obtained.

(1)The cast steel which obtained at refining of the metal of the oyster

shell conformed to enough the standards of P, S and Si.

(2)The tension strength of those cast steel was suitable for the requirement

of the standard like chemical analysis. Moreover fatigue strenth of the

cast steel was obtained in an equal of that of lime stone .

(3)The use of oyster shell was superior to that of the lime stone though

a significant difference is not statistically admitted for the uni of the

electric power consumption as the tendency.

Key Words:oyster shell, lime stone, metal refining , cast steel and mechanical

property.

1.緒言

石川県が21世紀を展望した「能登・新産業先導地域構想1)」は,能登地域の自然環境を保全しつつ産業振興を図ることを提言している。その一環として,平成8年度から能登地域に産出する無尽蔵に近い能登珪藻土及びカキ養殖産地から大量に発生するカキ殻の用途開発を産学官で構成する地域産学官研究交流事業で進めてきた。

日本海側で最大のカキ養殖産地である石川県は,生産量で全国の1.5%に相当2)する。七尾西湾漁協及び穴水湾漁協では,カキをむき身でほとんど出荷してお

発生している。これまでは圃場整備事業で暗渠排水のり,毎年3〜4千トン3)のカキ殻が一般廃棄物として、ろ過材として大量に使用されてきたが,平成10年度の事業終了に伴い,新たな再資源化策が求められていた。

国内における20万トン/年を超えるカキ殻の再資源化対策については,土壌改良材,路床材など一部に限定されており,抜本的な解決には至っていないのが現状である。

カキ殻の主成分となる炭酸カルシウムは,我国では自給できる唯一の鉱物資源であることを踏まえて,その再資源化計画として,次のことを念頭に検討した。

1)大量使用が可能であること

2)廃棄物の再資源化に理解があること

3)地域限定型利用であること

4)加工処理を最小限に留めること

これらの前提条件を受けて石灰石の代替化として,金属精錬材料への応用と,透水性に優れた砂の代替化としての路床材への応用について検討した。本報告では,その金属精錬材料への応用について,その概要を述べる。

*化学食品部 **金沢大学

***コマツメタル(株) ****七尾西湾漁協

2.実験方法

2.1 使用したカキ殻

カキ養殖は七尾西湾漁協(中島町)と穴水湾漁協(穴水町)で行われており,特に七尾西湾漁協は県全体の約9割を占めている。図1に示すように年間のカキ殻発生量は3〜4千トンを推移している。七尾西湾漁協では図2に示す共同保管場で利用されるまでの間,一般廃棄物として一時保管されている。

カキ殻は化学組成的に炭酸カルシウムであるが,カキ殻がどの結晶相を構成するかは,住む海水の温度・圧力・組成などの外的環境ではなく,生物の種類で決定される。例えば,カキ,ホタテは方解石で,赤貝やアサリは霰石となる。

殻の基本構造4)は厚さ1μmの殻皮(キチン質)に覆われた方解石からなる石灰質殻で,直径20〜30μmの稜柱が集合してつくる稜柱構造(prismatic)と,その外側の葉状(foliate)構造-チョーク層で構成される。

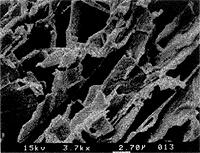

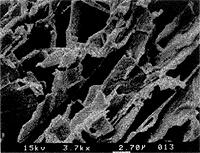

カキ殻の表面は図3に示すように厚さ0.2〜1μmの板状の方解石片からできており,空洞の多いカードハウス構造となっている。この為,化学反応性が高いことが推察できる。

カキ殻の化学組成はほとんど炭酸カルシウムからなるが,カキ殻の表面は凹凸が激しいために,一部土が付着しやすく土を構成する珪酸塩成分が少量混入しているため表1の化学組成を示した。この結果,金属の性質に影響を与える成分としてSiO2以外にP2O5及びSO3両成分が0.52%含まれている。

|

| 図1 石川県におけるカキ殻の年間発生量 |

|

| 図2 七尾西湾漁協におけるカキ殻の共同保管場 |

図2 七尾西湾漁協におけるカキ殻の共同保管場

2.2 実証実験に利用した金属精錬工程について

コマツメタル(株)(小松市八日市町地方)は,アーク炉で古鉄から建設機械部品,レールの分岐部,タービンブレード等の鋳鋼製品を生産している。

金属精錬工程を図4に示す。金属精錬材(石灰石又はカキ殻)は,古鉄から夾雑物を分離させる目的で添加されている。金属精錬材は塩基性材料であるので浸

食を防ぐために炉壁は,塩基性レンガが用いられている。

同社の生産状況は,以下の通り。製造能力:7500kg/batch,溶鋼回数:80回/月,溶鋼量:600トン/月となっている。石灰石の使用量は1batch当たり250kgで,古鉄トン当たり33.8kgとなり,年間約200トンを消費している。

今回,カキ殻を石灰石の代替として金属精錬材料として図5に示す生産炉で実証実験を行った。

|

| 図3 カキ殻表面の電子顕微鏡写真 |

表1 カキ殻の化学組成 (mass%)

| Ig.Loss |

SiO2 |

Al2O3 |

Fe2O3 |

CaO |

MgO |

R2O |

P2O5 |

SO3 |

| 42.7 |

2.95 |

1.27 |

0.36 |

50.5 |

0.49 |

0.76 |

0.09 |

0.43 |

|

| 図4 金属精錬工程 |

|

| 図5 コマツメタル(株)のアーク炉 |

2.3 実証実験に利用した金属精錬実験について

精錬実験は図5に示す生産炉で,以下に示す材種毎にカキ殻と石灰石で(各々10回繰返し),微量成分が鋼の機械的性質に与える影響及び電力消費量の比較を行った。

なお,カキ殻は平成10年2月頃に七尾西湾漁協の共同保管場から約6トン搬入した。

材種 A:SCSiMn2H

耐摩耗材料として使用,ブルドーザーのキャタビラー等に利用されている。

材種B:SCW480

一般材料として使用,代表的な鋼の一種である。

|

| 図6 疲労強度試験片の形状 |

2.4 測定試料

製鋼の機械的性質を把握するために,引張り強度試験(JIS 14A)を行った。

金属精錬実験で得た試料は引張り強度試験を行う前に,次に示す条件で熱処理した。先ず,900℃×1hで焼きなましを行い,870℃×1hで水焼き入れ後,640℃×2hで焼き戻を行った。

なお,引張り強度試験は万能材料試験機(島津製作所(株)製 UMH-50)を用いて評価した。

疲労強度試験片(CT)の形状を図6に示す。試験片の大きさは横61.0×縦63.5×板厚20(mm)である。

疲労強度測定は図6に示すように,ワイヤ放電加工で長さ8mm,直径0.1mmの切り込み(予き裂)を入れてから,最小/最大の応力比を0.5に設定して,疲労試験機(島津製作所(株)製サーボパルサーEHF-ED10)で引張り荷重を連続的にかけて亀裂を成長させて長さを逐次測定した。

応力拡大係数△Kは(1)式で求めた。

△P a

△K= ───── ×f─── (1)

B√W W

W:板幅(20mm) △P:荷重の変化幅

B:板厚(50.8mm) f(a/W):補正項目

a:亀裂長さ a/W:切り欠き比

3.結果と考察

3.1 金属分析

材種A及びB材計10回の実験で得た鋼のSi,P及びCの3成分の化学分析値を図7,図8に示す。

カキ殻は表1に示すようにSiO2,P及びSを各々少量含まれているので,カキ殻で金属精錬した鋼は石灰石と比較して3成分すべてについて若干増加した。

即ち,材種Aでは,おおよそSi 0.1%,P 0.002%,S 0.003%多く含まれているが,すべて規格内(Si:<0.80%,P及びS:<0.04%)に入っており,精錬材としてカキ殻を再資源化しても化学組成的には問題ないことを確認した。

|

| 図7 材種Aの化学分析値 |

|

| 図8 材種Bの化学分析値 |

3.2 引張り強度

引張り強度の基準は,材種によって決められている。カキ殻で精錬した材種A,Bの炭素量と引張り強度との関係を図9に示す。

図9より,引張り強度は炭素量に比例している。いずれの試料も炭素量は基準内で,しかも引張り強度は686MPaの基準値を50MPa以上超えた結果を得た。

一方,材種Bの引張り強度(基準値:480Mpa)については,カキ殻グループの平均値で593Mpa(標準偏差29.5MPa)に対して石灰石グループは608Mpa(標準偏差44.6MPa)となった。いずれも基準値を遙かに超えた結果が得られており,引張り強度においてもカキ殻を金属精錬材として使用できることを確認した。

|

| 図9 材種Aの炭素量と引張り強度との関係 |

3.3 疲労強度

強度評価は引張り強度試験だけでは困難であり,そこで低負荷における耐久性評価についても行った。

SCW480の試験片に微視的に予め入れた亀裂先端の応力集中によって亀裂を生じさせて疲労強度を求めた。その結果を図10に示す。

横軸の応力拡大係数は亀裂長さに依存しており,亀裂先端の引張り応力によって,ある限度を超えれば破壊が生じ,勾配が小さいほど疲労強度に優れていることを示す。図10のように石灰石とカキ殻もほぼ同一線上にプロットされており,カキ殻に代替しても特に問題ないことがわかった。

|

| 図10 SCW480の疲労強度試験結果 |

3.4 電力消費量との比較

精錬材料における製鋼に要する電力原単位及び熔解効率について比較検討を行った。その結果を図11に示す。

材種Aについては,いずれも顕著な差が認められない。一方,材種Bについては,電力原単位が小さくかつ溶解効率が高いゾーンにカキ殻が石灰石に比較して多く存在し,電力原単位の平均値の比較でトン当たり約14kWhの消費電力を抑えることができた。その理由として,扁平形状であるカキ殻は砕石状の石灰石と比較して化学反応が促進しやすいことが挙げられる。

3.5 カキ殻の単位体積重量

これまでの実験結果からカキ殻を金属精錬材料に適していることがわかったが,このカキ殻を漁協から鋳造工場まで輸送することを想定した場合,カキ殻の単位体積重量が輸送コストに大きく影響する。

カキ殻は扁平状であるのでそのままでは,谷口ら5)によれば単位体積重量が0.2トン/m3しかない。これに対してカキ殻を粗粉砕して平均粒径を5mm,2mmにした場合,その時の単位体積重量は0.66,0.69トン/m3まで高めることができた。

したがって,カキ殻を金属精錬材料として石灰石から代替するには,例えば土木建設重機で粗粉砕する必要がある。

|

| 石灰石■ カキ殻□ |

| 図11 エネルギー効率と金属精錬材料との関係 |

4.結言

従来,製鋼用の金属精錬材料は石灰石が用いられてきたが,本研究では七尾西湾漁協から大量に発生するカキ殻を利用することができないか検討した。

下記に示す結論から,カキ殻を金属精錬材料として,溶解工程で年間200トンほど再資源化できることがわかった。

1)カキ殻の化学分析から金属の物性に影響を与えるP2O5及びSO3は総計で0.52%含まれていた。

2)カキ殻を精錬材として用いた場合,いずれも石灰石利用と比較して鋼中のP,Sが若干増加したが,規格値に十分適合していた。

3)2材種の引張り強度試験を行い,SCSiMn2Hについては,規格値が686MPaに対して760〜830MPaに達していた。一方,SCW480については593MPaに達しており,規格値の480MPaを超えていることを確認した。

4)SCW480について亀裂先端に引張り応力をかけて求めた疲労強度試験から,カキ殻が石灰石と同一線上にプロットされており,繰り返し荷重による疲労強度に差がないことが明らかになった。

5)電力原単位及び鋼の溶解効率は統計的に有意差が認められないが,扁平状のカキ殻が砕石状を呈する石灰石より熱の伝達が早く,傾向として少しカキ殻が電力原単位に優れている。

6)今後の課題として,粉砕前のカキ殻の単位容積重量が小さく,輸送コスト高となる。これには産地からカキ殻を輸送する効率から見れば10mm前後まで粉砕すれば輸送コストの低減に繋げることが可能となる。

謝辞

本研究を遂行するに当たり,カキ殻の再資源化検討会で中島町 前助役 池田

寿氏及び大田行政書士事務所長の大田 晃氏をはじめ、多くの方々から有意義な提言を頂いた方々に感謝します。

参考文献

1)石川県商工労働部,石川県産業高度化10ヵ年戦略,p.74(1996)

2)運輸省第二港湾建設局釜石工事事務所,港と牡蠣,牡蠣,p.4(1996)

3)石川県,石川農林水産統計年報,(1984〜1995)

4)小西健二,第5回能登地域未利用資源活用技術研究会 講演資料(1997)

5)谷口克也,カキ殻の土木材料への応用に関する試験結果報告書,平成10年度能登地域未利用資源活用事業,p.2(1998)