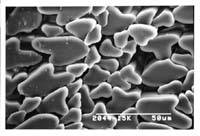

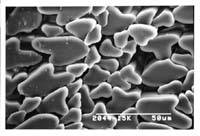

図1ニューシルキー調素材

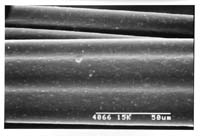

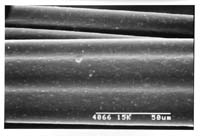

図2ニューレーヨン調素材

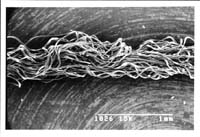

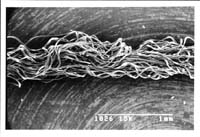

図3 ニュー 梳毛調素材

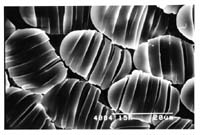

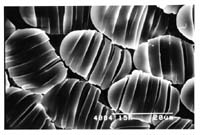

図4 薄起毛調素材

2.新合繊について

新合繊とは,1980年代後半から開発,市場化された合成繊維で,新しい質感を表現できるテキスタイル素材に付けられた総称である。その名の通り,新合繊は従来の合成繊維や天然繊維では表現し得ない独特の質感を備えた新しい合成繊維である。

2.1 新合繊の種類について

新合繊の種類は,大きく4つのタイプに大別されている。1),2)

イ)ニューシルキー調

合成繊維が持つ高い質感を追求して,フィラメントの断面形状,異繊度,異収縮,減量加工等の技術の併用によって,絹の風合いと絹を越えたふくらみ感を持った製品が得られる素材である。

ロ)ニューレーヨン調

断面形状の制御や酸化チタン等の粒子を繊維内に練込み,減量加工によるクレータ形成等の効果で,製品にさらりとした肌触りと涼感が得られる素材である。

表1 収集した新合繊の分類と特徴

|

ハ)ニュー梳毛調

異繊度,異収縮,糸加工等の複合技術により形成された繊維素材で,梳毛調織物の持つコシがありふくらみに富んだ風合いが得られる。

ニ)薄起毛調

超極細繊維の製造技術と仕上げ加工技術の併用により,織物表面に桃の表面のような短い毛羽としなやかで温かい高級感が得られる素材である。

上記の4タイプの新合繊には,市場化された多様繊 維があり,様々な特徴を持った糸が繊維製造技術をな駆使して開発されていることが伺われる。収集した糸について分類や特徴等を表1に示す。

図1ニューシルキー調素材 |

図2ニューレーヨン調素材 |

図3 ニュー 梳毛調素材 |

図4 薄起毛調素材 |

2.2 新合繊の電子顕微鏡特性と物性

新合繊の原糸がこれまでのレギュラー糸とはその物性や構造が異なっており,織編物製造工程において筋,縞,斑等の織物欠点が発生し易いため,糸の特徴や物理的特性を充分把握する必要がある。

2.2.1 収集した新合繊の断面及び表面観察

新合繊の断面及び表面観察を行い,各分類における代表例を図1~4に示す。図1は多重多型糸,図2は微粒子を含んだ糸,図3は芯鞘構造糸,図4は積層複合糸である。これらの糸は,上記で述べたように多様な技術により製造される新合繊の形態は様々である。

図5 繊維物性と製造欠点との関係 |

2.2.2 収集した新合繊の物性

新合繊の物性は,織物を製造するうえで,高品質化を図るために製造条件を設定する重要な情報源である。

図5に,繊維物性と織物品質低下につながる製造工程で発生する問題点との関係についてまとめ。新合繊織物の製造時に発生し易い問題点としては,糸切れ,毛羽立ち,ヒケ等がある。これらの欠点を未然に防ぐには,使用する糸の繊度,収縮特性,引張特性,熱特性,繊維形状等の物性値をあらかじめ把握し,各工程での製造条件における対策をとる必要がある。このこ

図4 薄起毛調素材 とから,今回収集した新合繊については,繊度試験,引張試験,熱応力試験,熱収縮試験を行い,それぞれの物性値を測定した。その結果を表2に示すが,準備工程や製織工程における新合繊の主な取り扱い方法について考察した。

1)毛羽立ち防止対策

新合繊は,繊度が細いもの,フィラメントの収束性が良くないもの,1本1本の繊維断面形状が一定していないものが多くあり,毛羽立ちが発生し易い。この毛羽立ち発生を防ぐため,甘撚りをかけ,糊付けを行ってフィラメントの収束性を高める必要がある。

表2 収集した新合繊原糸の物性

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2)熱収縮防止対策

新合繊は,表2の熱水収縮や乾熱収縮の結果が示すように,高収縮や異収縮混繊の特徴を持つ糸が多い。これらの糸は,収縮斑が発生し易く,また収縮差によるフィラメントの割れやループの発生により,毛羽や糸切れが起こりやすくなる。これらのことから,撚糸

図5 繊維物性と製造欠点との関係セットやサイジング乾燥等準備工程で熱を用いる工程では収縮を発生させない温度での十分な管理が必要と考えられる。

3)糸切れ,ヒケの防止対策

新合繊の中には,風合いをよくするために繊維の結晶性や配向性を抑制してつくられる繊維が多く,従来のレギュラー糸と比較して表2に示すように強度やヤング率が低い繊維がある。そのため,糸切れやヒケ等が発生し易く,各工程での糸張力と糸巻き速度の管理が必要と考えられる。

4)染色,仕上げ加工での問題点

新合繊の特殊な物性により,染色・仕上げ加工工程においても染め斑,イラツキ,スレ,シワ等の欠点発生が予想され,それらに対する対策も十分に考慮する必要がある。

2.3 張力実験

新合繊の張力による影響を確認するために,数種類の新合繊に張力を加えた。そして,この試料の引張試験と熱応力試験の物性試験を行った。

張力実験に用いた新合繊は,A.高収縮混繊,B.多重多型混繊,C.中空断面,D.多層構造加工の特徴ある糸を選んだ。

2.3.1 機械的特性

張力試料に対して引張試験の結果を表3に示す。A試料とB試料においては,低張力側で強度,伸度に変化が見られた。これらの糸は,収縮が発生し易い特徴を持たせるために,繊維の結晶性,配向性の低い張力による影響を受け易い構造としたものと考えられる。C試料とD試料においては,図6に見られるように,高張力により強度の増加と伸度の顕著な減少が見られ た。これは,高張力により糸の内部構造が大きく変化 図6 張力試料の強度,伸度(C試料) したためと考えられる。

図6 張力試料の強度、伸度(C試料) |

図7 張力試料の熱応力試験結果(C試料) |

2.3.2 熱応力試験

次に,張力試験サンプルの熱応力試験を行い,収縮応力と最大収縮応力温度の変化について確認した結果を表4に示す。A試料とB試料においては,張力による影響は見られなかった。また,C試料とD試料においては,図7に見られるように高張力側で収縮応力の増加と最大収縮応力温度の低下が確認された。これは,2.3.1でも述べたように,高張力により糸の内部構造が大きく変化したために起こったものと推察される。

この張力試験によって,高収縮,異収縮の特徴を持つタイプの糸は,工程における張力の管理が必要であることが確認された。

表3 張力試料の強伸度試験結果

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

表3 張力試料の強伸度試験結果

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3.結 言

本研究では,新合繊織物を製織するときに発生する 欠点を防止するため,新合繊原糸の物性,繊維形態を調べ,新合繊の取り扱いについてまとめた。

また,収集した新合繊に張力を加え,物性の変化について確認した。その結果,

(1)高収縮性の新合繊は,繊維の結晶性,配向性が低く,張力による影響を受け易い構造であると考えられ,十分な張力管理が必要である。

(2)糸加工による新合繊は,高張力により原糸の内部構造が大きく変化し,物性に影響することが分かった。

謝 辞

本研究を遂行するに当たり,新合繊を提供していただ合繊メーカ(東レ㈱,クラレ㈱,ユニチカ㈱,三菱レイヨン㈱,カネボウ合繊㈱)に感謝します。

参考文献

1) 岡田武男 他,繊維学会誌,Vol.50,No.6,p.354-367 (1994)

2) 宮坂啓象,岡本三宣:新合成繊維,大日本図書 (1996)

|

|

|