| 普段何気なく「青いコップを取って」というような,色による表現を使っています。しかし,視覚障害者は色で指示されても困ってしまいます。自分で色を知ることが困難だからです。そのため,「左右で異なる色の靴下を履いていた」,「赤のネクタイでお葬式に行った」などの失敗談がつきません。 工業試験場では,県内企業と共同で視覚障害者が色を知ることのできる装置「カラートーク」を開発しました。ここでは,その中で使われている色を測る技術と,人間が分かるように色を知らせる技術について紹介します。 |

| 1.光と色 | |

| 日常観察される物体の色は,その物体に光が当たり,その反射光が目に入り,視細胞を刺激してはじめて色として認識されます。視細胞は目の網膜にあり,光を電気信号に変換する働きをしており,さらに神経繊維を介して脳に伝わり,色として認識されているのです。この視細胞では,光の波長毎に異なる色刺激を脳に与えています。例えば,波長が680nm(ナノメートル:1㎜の100万分の1)近辺だけの光であれば赤に,480nm近辺だけの光であれば青に見えます。さらに,赤と緑と青を重ね合わせると白になるように,色は光の波長の組み合わせで決まります(図1)。 |  |

| 2.色を測る技術 |

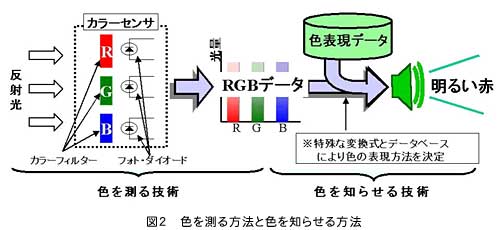

| 色を測るには,人間の網膜にある視細胞のように光を電気信号に変えるカラーセンサが必要となります。カラーセンサは光の3原色であるR(赤),G(緑),B(青)のフィルタを付けた3つのフォト・ダイオードで構成されています。各フォト・ダイオードから得られるRGBの各比率と光量によって,色が識別されます(図2左)。 |

| 3.色を知らせる技術 |

| カラーセンサで色を識別できますが,RGBの数値しか得られず,その数値から色を想像することは困難です。人間に分かりやすく知らせる必要があります。そこで独自の変換方式によって,「あざやかな赤」,「薄い青」といった言葉に置き換えています。この技術によって,色が見えなくても,言葉で色を知ることが可能となりました(図2右)。 このように,従来の計測技術だけでは福祉機器としては不十分で,人間に如何に分かり易く知らせるかといった「人に優しい技術」が重要となります。 工業試験場では,視覚障害者向け機器をはじめとし,従来の技術に「人に優しい技術」を組み合わせた福祉機器の開発を進めています。関心をお持ちの方はどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。 |

| 担 当 | : | 製品科学部 前川 満良 |

|

|

|

|

|