技術ふれあい '99発表会要旨集

インテリア・ニーズに対応した建具デザインの指導事例 |

|

|

|

|

|

1.目的

近年の消費者ニーズの多様化や住宅様式の洋風化に対して,県内建具業で生産される製品が,十分対応していないことが問題点として上げられている。

そこで,今日のインテリア・ニーズに対応した新しい建具デザインの開発を目的に,田鶴浜建具工業協同組合の組合員を対象とした,計12回の建具デザイン研修会を開催した。以下にその内容及び経過について報告する。

2.内容

2.1 建具デザイン研修会の概要

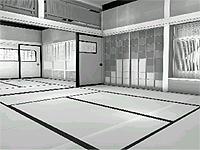

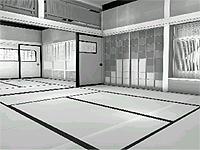

研修会受講者は,組合が募集した17企業17名で,産地の若手技術者が中心となった。また指導体制としては,外部講師に石川県インテリア産業協会のメンバー6名が参画し,工業試験場と連携をとり指導にあたった。産地内の研修施設及び組合会議室等を利用して開催した研修会(図1)では,建具デザインに関して講師側から話題提供を行い,質疑応答や討議を通じて,受講者がデザイン開発に対する理解を深めるように務めた。

|

| 図1 田鶴浜産地での研修会風景 |

2.2 インテリア・ニーズ調査

最近のインテリア空間の動向や消費者のインテリア・ニーズの変化を明らかにするために,インテリア・ニーズ調査を行った。調査方法としては,まず研修会を始める前に,工業試験場と外部講師が協議を行い,その上でインテリア,住宅,商業空間,建築,建具関連の雑誌や図書に関して文献調査の方法をとった。文献調査では,最近のインテリア・デザインの傾向やインテリアに対する消費者ニーズを良く表していると思われる写真を収集し,整理を行った。そしてこれらの写真を利用して,コンピュータ上に147枚のプレゼンテーション・パネルで構成されるインテリア・ニーズに関する資料を作成した。

この文献調査では,最近のインテリア・ニーズやインテリア空間の動向に関して次のことが明らかとなり,研修会で話題提供と検討を行った。

(1)金属,アクリル,ガラス,シート素材の新素材が数多く開発されており,木質材料と組み合わせて建具に利用されている。

(2)ポリカーボネート・ボードや超軽量不燃ボードなどの軽く透光性のある素材を開口部や壁に用いて,やわらかく空間をつないでいる。

(3)伝統的素材の和紙が見直されており,壁装や建具に利用されている。

(4)換気,防音,防臭,防火,断熱,気密などの点で快適,健康,安全住宅への配慮が高まっている。

(5)バリアフリー・デザイン住宅への要望が高まっている。

(6)伝統的な組子,格子,桟を生かしたモダンなインテリア・デザインが多い。

(7)建具を用いて部屋と部屋または室内と屋外の空間の一体感を意図した設計事例が多い。

(8)和室と洋室の境で使える建具が少ない。

(9)広い空間をパーティションなどで間仕切って,空間をフレキシブルに使っている。

(10)建具に収納機能を付けるなど,新しい機能を付加した商品が見られる。

(11)曲線,曲面を採り入れた建具デザインが数多く見られる。

(12)組子や桟などの建具製造技術を利用した,照明,間仕切り,ガーデニング用品の新商品が見られる。

2.3 デザイン開発の方向性の検討

インテリア・ニーズに関する調査結果を踏まえて,講師と受講者で,開発する建具デザインについて検討を行った。決定したデザイン開発の方向性をまとめると次のようになる。

(1)新素材の活用

新しい素材を建具素材として取り入れることによって,新しいデザインを提案する。

(2)健康住宅やバリアフリーへの対応

健康ニーズやバリアフリー化への要望に対応した,デザイン開発を行う。

(3)伝統建具のモダン化

田鶴浜建具産地の組子技術や塗り技術を生かしながら,モダンなインテリア空間に合うデザイン提案を行う。

(4)新しい製品領域への挑戦

和室と洋室の境で使う建具,窓の内側にあるブラインドの代わりとなる建具,フレキシブルに室内空間を間仕切るためのパーティションなど,従来の製品領域以外での製品開発を行う。

2.4 デザイン開発

研修会で決定したデザイン開発の方向性に基づき,工業試験場と外部講師で,開発製品のアイディア・スケッチを作成した。その内容は次のとおりである。

(1)超軽量不燃ボード組子障子案 20点

超軽量不燃ボードは段ボールと同じ構造で,難燃性パルプとガラス繊維からなる難燃紙を用いているため,非常に軽くて汚れにくく,燃えにくい特性をもつ半透明の新素材である。この新素材にモダンな組子を合わせることによって,和室と洋室の境に使える障子とした。

(2)窓の内障子,引き戸案 5点

ブラインドの代わりに窓の内側で使う建具として,伝統的建具の摺り上げ障子,無双(むそう)窓付き引き戸,蔀戸(しとみど)などをモダン化し,洋室でも和室でも使えるようにした。また摺り上げ障子の上げ下げや無双窓,蔀戸の開け閉めで,建具の表情の変化を楽しめるようにした。

(3)乱れ組子透かし戸案 1点

田鶴浜建具産地の組子技術と塗り技術を生かし,従来の簾戸(すだれど)に変わる建具としてデザインしたものである。これも和室と洋室の境で使うことを意識した。

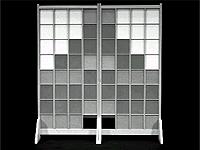

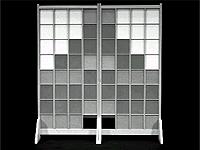

(4)多機能パーティション案 1点

室内空間を間仕切るための自立型のパーティションで,収納機能,照明機能などを併せ持つものとした。またワーロン・シートや布,組子などで,パーティション面のデザイン構成を行った。

(5)曲面組子を応用した製品案 1点

従来の組子の発展形として,二次曲面及び三次曲面の組子を提案した。これにより,組子技術を生かした曲面デザインの照明やパーティションへの展開が可能である。

研修会では,作成したアイディア・スケッチを基に,受講者とデザインや製作技術の検討を行い,次の5種7点のデザイン案の図面を作成することを決定した。図面作成は講師側が担当した。

・超軽量不燃ボード組子障子 3点

・変則摺り上げ障子 1点

・乱れ組子透かし戸 1点

・多機能パーティション 1点

・曲面組子の照明 1点

2.5 CGによるデザイン案の検討

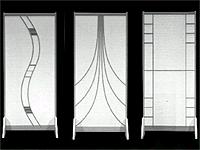

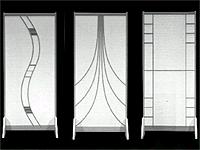

工業試験場と田鶴浜町社会教育課が協力し,三次元CGを利用したコンピュータ上でのデザイン案の検討を行った。まず製品モデルの高品質なCG画像を作成し,製品試作を行う前にデザイン案の検討を行った。次に,建具が置かれる空間モデルを同様に作成し,建具がインテリア空間の中に置かれている状況をシミュレーションし,デザイン案の検討をさらに行った。図2は,建具の設置状況をシミュレーションしているコンピュータ画面である。

|

| 図2 建具の空間シミュレーション |

2.6 製品試作

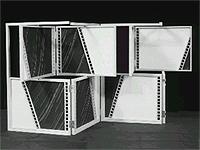

講師側が作成した図面を基に,受講者と試作品製作の打ち合わせを行った。結果として,曲面組子の照明を除く,4種6点の実物試作を行うことを決定した。曲面組子は製作する上で解決しなければならない技術上の問題点が数多くあり,今後の課題とした。

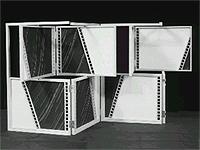

実際の製品試作には,研修会受講者の若手メンバーが中心となり,二人一組となって取り組んだ。図3〜6は,今回製作した試作品の写真である。

|

|

| 図3 超軽量不燃ボード組子障子 |

図4 変則摺り上げ障子 |

|

|

| 図5 乱れ組子透かし戸 |

図6 多機能パーティション |

2.7 成果の普及

研修会成果の普及を目的に,産地内で組合員を対象とした,試作品の合評会を開催した。合評会では,今回製作した試作品を展示し,講師と受講者の両方からデザイン開発の意図や製作上苦労した点などについて発表を行った。また合評会参加者から,試作品に関する意見を頂くとともに,商品化への課題について協議した。

また,「いしかわの建具展」や「第33回全国建具展示会」などの展示会に出品展示を行い,成果の普及に務めた。特に全国建具展示会には,全国建具組合連合会石川大会が開催されたため,県内外から数多くの業界関係者が来場し,研修会の成果品に注目が集まっていた。図7に全国建具展示会での展示の様子を示す。

|

| 図7 全国建具展示会での展示風景 |

2.8 建具デザイン調査

研修会の一環として,受講者と講師が,京都市で建具デザインに関する視察調査を行った。日程は一泊二日で,江戸期の町屋建築で有名な角屋(すみや),創作和紙のシムス等を訪問し,建具デザインに関する知見を得た。

3.結果

田鶴浜産地での建具デザイン研修会を通じて行ってきた指導の成果をまとめると次のとおりである。

(1)研修会を通じて,新しい素材の活用,伝統建具のモダン化,新領域の製品開発の3つの視点から,今日のインテリア・ニーズに対応した具体的なデザイン開発と4種6点の製品試作を行った。

(2)三次元CG技術を利用してデザイン案の検討を行う合理的なデザイン開発技術を,建具デザインに応用した。

(3)合評会の開催や全国建具展示会への出品展示など,研修会成果の普及を行った。

また今回,健康住宅やバリアフリーへの対応といったデザイン開発の方向性に関して,具体的なデザイン開発を行わなかった。今後機会があれば,是非取り組んでみたい課題である。